历史学中的比较研究

历史科学的比较研究方法有助于解释海地的贫困现状。

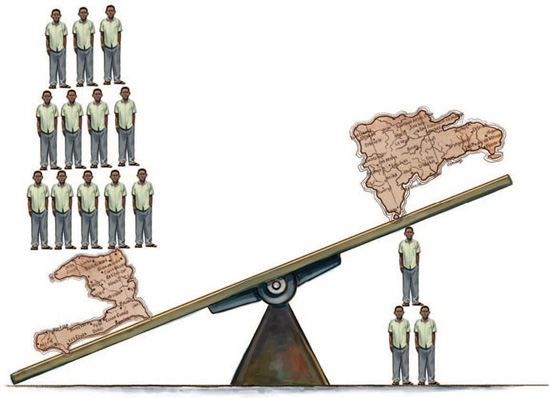

历史一般不被看作科学,但如果使用了“比较研究方法”(comparative method),它还是可以成为科学的。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的地理学教授贾里德·戴蒙德(Jared Diamond)和哈佛大学政府研究教授詹姆斯·鲁滨逊(James A. Robinson)在合编的新书《历史的自然实验》(Natural Experiments of History)中,就有效地运用了这一方法。在一项比较海地和多米尼加共和国的动态研究中,戴蒙德指出,尽管两国都位于伊斯帕尼奥拉岛,但由于地缘政治的差异,前者沦为赤贫,后者欣欣向荣。

1496年,克里斯托弗·哥伦布的兄弟巴尔托洛梅奥(Bartolomeo)代表西班牙殖民伊斯帕尼奥拉岛,在岛东部的圣多明各建都。两个世纪后,西班牙与法国交恶,两国在1697年签订《里斯维克和约》(Treaty of Ryswick),西班牙将岛屿西部的领土拱手相让。当时的法国比西班牙富裕,且奴隶制是其经济的主要组成部分,岛屿西部由此成为奴隶交易的中心,在人口上也与东部形成悬殊差距:西部约有500,000名奴隶,东部仅有15,000到30,000名。

人口压力的不同,加上法国从海地大量进口木材的需求,使得地理因素的影响日益加剧。伊斯帕尼奥拉岛的锋面(weather front)来自东方,在多米尼加一侧形成降雨;海地一侧相对干旱,宜于耕种的肥沃土壤也较少。海地需要农田和木材,于是国内原本稀少的树木被迅速砍伐,后果是灾难性的:土壤侵蚀,木材流失,盖不起楼,也做不成木炭;河流中的沉积物越来越多,水域保护日渐削弱,水力发电的潜能也随之下降。环境退化形成负反馈循环,让海地陷入破败。

19世纪,海地和多米尼加双双独立,两国间的其他比较差异也随之浮现:海地的奴隶起义刀光剑影,为了恢复当地秩序,拿破仑进行了铁腕干预,结果造成海地人对欧洲人的不信任,在贸易、投资、进出口、移民上都断绝了往来。海地奴隶还发明了独一无二的克里奥耳语(Creole language),除了他们没人会说,这使海地在文化上和经济上越发孤立。一般来说,一个社会只要具备了某些因素,就能积累起资本、财产和富裕,一旦宣布独立,还可能凭借这些因素繁荣富强;不过海地既然对外竖起了屏障,自然也就无法从这些因素中获益了。相比之下,多米尼加的独立进程就较为平和,整个国家在自治与西班牙的统治之间摇摆了几十年,到1865年西班牙决定罢手,才终获独立。几十年中,多米尼加人说西班牙语,发展出口,与欧洲诸国互通贸易,并吸引欧洲投资者;人口组成相当多元,来自德国、意大利、黎巴嫩和奥地利的移民联手创建了一个生机勃勃的经济体。

最后,虽然两国都在20世纪中叶屈从于独裁者,但多米尼加的拉斐尔·特鲁希略(Rafael Trujillo)渴望个人财富,故其治理下的共和国在经济上快速发展,在他的政策引导下,多米尼加成为出口强国。为了能通过木材储备谋取更多暴利,他还引进科学家和森林管理人员参与护林。相比之下,海地的那位独裁者杜瓦利埃(Francois Duvalier,昵称“爸爸医生”)在这些方面毫无作为,反而令海地与外面的世界渐行渐远。

戴蒙德承认,在这个岛屿漫长的历史中,还有许多其他因素在起作用,但他也指出:比较研究方法“比较(最好是量化、并由统计性研究加以辅助)的不同体系,在许多方面彼此相似,在某些因素上又各不相同;这些因素的影响力,正是我们希望研究的对象”。

科学,归根结底是要分离出少量强有力的因素,以此解释测量对象的众多不同。史学家在历史的自然实验中运用比较研究方法,社会学家和经济学家则在当代社会的自然实验中进行比较研究,二者其实并无二致。时至今日,科学家应当尊重历史学的科学地位,对于历史学家也该表达敬意,因为他们为了测试自己的历史假说,已经用起了比较研究方法和其他技术。(翻译红猪)