还原达尔文

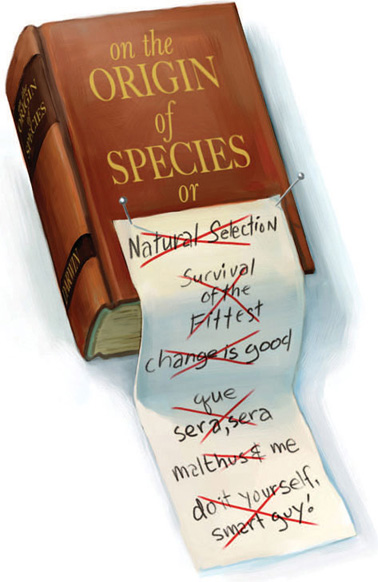

从诞生之初,达尔文的进化论就备受争议。自然选择是否意味着永无休止的优胜劣汰?自然界真是强者的天下吗?让我们来还原一个真实的达尔文。

1866年7月2日,自然选择(natural selection)的共同发现者——阿尔弗雷德·罗素·华莱士(Alfred Russel Wallace)在给查尔斯·达尔文(Charles Darwin)的一封信中哀叹:“看到那么多知识分子无法理解自然选择的自动运作和必然影响,我实在备受打击。思来想去,我发现,尽管‘自然选择’这一概念和阐释方式对我们内行人来说清晰完善,但在信奉自然主义的大众看来,却艰深难懂。”华莱士认为误解源于“自然选择”本身。乍一听,似乎“有个独具慧眼的‘高人’在洞悉万象,发号施令”。此外,华莱士认为该术语暗示“‘自然选择’同时具有思想性和方向性”,容易产生歧义,建议改用赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)提出的“适者生存”(survival of the fittest)。

遗憾的是,华莱士不幸言中,由此产生的两种谬误流传至今:一、进化具有可预知的方向性;二、生存完全取决于对残酷竞争的适应能力。

谬误一错在把自然选择当作一种外力,而非一个过程。所谓的“选择”既不是为了善意的生存——好比养鸽人培育优良品种,也不是为了恶意的灭绝——就像纳粹在集中营屠杀囚犯。自然选择是无法预见的——它不能预测物种为了生存会发生何种变化。在给小女儿解释进化论的时候,我曾错误地把北极熊称为陆地哺乳动物和海洋哺乳动物间的“过渡物种”。实际上,北极熊并未向海洋哺乳动物转变,它们只是很好地适应了北极的环境。

自然选择其实很简单:生物的特质越适应环境,就能繁殖出更多的后代。这个现象被称为“差别繁殖成功率”(differential reproductive success)。正如谬误二所言,身高体壮、敏捷凶猛的竞争者更容易繁衍后代。但事实上,那些弱孝迟钝却善于协作的生物体也同样生存了下来。

很多人排斥进化论是因为谬误二,它让人联想起阿尔弗雷德·丁尼生男爵(Alfred, Lord Tennyson)悲怨的哀叹——“自然就是尖牙利爪下的竞争”。达尔文的铁杆捍卫者赫胥黎在一系列广为流传的文章中,对生命的“角逐”做了进一步升华:自然界“最强壮、最敏捷、最狡猾的生物终日为了生存而战”。这一谬误就此流传下来。在本·斯坦(Ben Stein)最新的纪录片《驱逐进化论》(Expelled: No Intelligence Allowed)中,达尔文主义竟与法西斯主义和纳粹大屠杀扯上了关系。出于对生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)《自私的基因》(The Selfish Gene)一书的误解,安然公司(Enron)前CEO杰夫·斯基林(Jeff Skilling)把残酷的竞争看作进化的唯一力量,并把该理论应用到公司管理中,出台了臭名昭著的“分级淘汰”(rank and yank)员工评估系统。不仅造成大批员工失业,还引起诸多同行的怨恨。

早在1902年,这种生命观就受到质疑。当时,俄国无政府主义者彼得·克罗波特金(Petr Kropotkin)出版了《互助》(Mutual Aid)一书,驳斥赫胥黎和斯宾塞。在提及斯宾塞的“适者生存”论时,克罗波特金写道:“如果我们追问自然界:‘何谓适者?是那些不断彼此残杀的生物,还是那些相互扶持的生物?’我们立即就会发现,懂得彼此扶持的动物才是真正的适者。”时间告诉我们,物种之间既存在争斗,又需要彼此协作。达尔文主义正好说明了自私与无私、竞争与合作的双重性。

无独有偶,与达尔文同一天(1809年2月12日)出生的还有亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)。他在美国内战前夕的第一次就职演讲中,就力图调和人类的二元本性:“记忆的神秘琴弦,从每一个战场和爱国志士的坟墓伸向这片广阔土地上每一颗跳动的心和家庭,必将再度被我们善良的天性所拨响,那时便会高奏起联邦大团结的乐章。”(翻译徐蔚)