上一章所讲述的情形是过去的天文学家所熟知的,甚至连背景都是熟悉的:大型望远镜从加利福尼亚或秘鲁的山顶探索着黑夜的天空,或者,观测者在塔顶用肉眼“经常观测大熊座”。正如我在前言中所述,这也是在过去多次被提及的情形,而且常常比这里描述得还要详细。

现在我们来讨论一种不一样的天文学,是一些在10年前不可能讨论的情形。我们将要谈到的不是在几亿年前,由那些与我们的星系类似的星系所发射出来的光的观测,而是要讨论从宇宙形成之时,剩余的射电静电干扰弥漫背景的观测。背景也发生了变化,变成了大学物理楼的楼顶,变成了飞翔在地球大气上面的气球和火箭,变成了新泽西州西北部的田野。

1964年,贝尔电话实验室在新泽西州霍尔姆德尔市格劳福德山上获得了一种不同寻常的无线电天线。修建该天线是为了通过回声号卫星进行通信,但它的特点--超低噪声20英尺长的号角状反射器--使其成为射电天文学的一个大有作为的仪器。两名射电天文学家,阿诺·A.彭齐亚斯和罗伯特·W.威尔逊开始使用这个天线来测量我们的星系在高银纬,即在银河系平面之外所发射的射电波的密度。

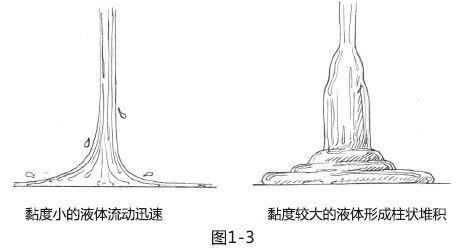

这种测量难度很大。我们星系的射电波,同大多数天文学的射电波一样,最好称之为一种“噪声”,就像在雷雨天气听收音机时的“静电干扰”。我们很难将这种射电噪声和电子在射电电线结构及放大器电路范围内随意运动所产生的电噪声分辨开来,或者我们也很难将这种电噪声和天线从地球大气中所接收的射电噪声分辨开来。当我们研究相对“较小”的射电噪声源,如一颗恒星或一个遥远星系时,这个问题还不是那么严重。在这种情况下,人们可以将天线射束在噪声源与邻近的空旷天空之间来回转换;无论天线是朝向噪声源还是朝向邻近天空,是来自天线结构、放大器电路还是来自地球大气的任何乱真噪声,都基本相同,这样,当将两者进行比较时,就会相互抵消。但是,彭齐亚斯和威尔逊打算测量的是来自我们星系的射电噪声。实际上,是来自天空本身的射电噪声。因此,分辨出在其接收系统范围内所有可能产生的任何电噪声是至关重要的。

实际上,在之前对这一系统所进行的实验中发现的噪声,比能够追根溯源的噪声稍多一点,但是这种差异有可能是放大器电路中的电噪声稍稍超量造成的。为了消除这种问题,彭齐亚斯和威尔逊使用了一种“冷负载”的方法--比较来自天线的功率与大约在绝对零度四度的情况下,使用液态氦冷却的人工源所产生的功率。在这两种情况下,放电器电路的电噪声均相同,从而在比较过程中可以互相抵消,于是容许直接测量来自天线的功率。通过这种方法测量所得的天线功率仅包括来自天线结构、地球大气和任何天文射电波源的功率。

彭齐亚斯和威尔逊认为,在天线结构内部所产生的电噪声非常少。然而,为了检验这个假设,他们首先在相对较短的波长,即7.35cm的波长位置进行观测,在这里,来自我们星系的射电噪声可以忽略不计。当然,在这个波长位置,地球大气会产生某些射电噪声,但这对方向有着独特的依赖性:它与沿天线所指方向的大气厚度成正比--偏向天顶时较小,偏向地平线时较大。据估计,在减去具有方向独特依赖性的大气项后,基本上就不会有天线功率残留下来了,这就证实在天线结构内部所产生的电噪声实际上是可以忽略不计的。接下来,他们就可以在较长的波长,即21cm左右的波长位置研究星系本身,在这里,星系射电噪声有可能相当多。

顺便提一句,波长为7.35cm或21cm,最高可达1m的射电波,被称为“微波辐射”。这是因为这些波长比第二次世界大战初期雷达上所使用的VHF波段的波长短的缘故。

令彭齐亚斯和威尔逊吃惊的是,1964年春,他们发现在7.35cm的波长上接收到了数量可观的微波噪声,并且这些微波噪声不受方向影响。另外,他们还发现这种“静电干扰”并不随时辰、季节或年份的变化而变化。它似乎并不可能来自于我们的星系;如果是的话,那么,仙女座中的大星系M31也应正在7.35cm的波长上发出强大的辐射,而这一微波噪声也已经被观测到。仙女座中的大星系M31在很多方面都与我们的星系相似。尤其是,所观测到的微波噪声不因方向的变化而变化,这一点有力地说明如果这些射电波是真的,那它们也不是来自于银河系,而是来自于宇宙内一个大得多的天体。

显然,需要重新考虑天线本身是否会产生比预期更多的电噪声。特别是,据知,两只鸽子栖息在天线上。这两只鸽子被捉住后,寄养在慧帕尼的贝尔实验室;被释放后,发现它们几天后又回到了霍尔姆德尔的天线上;再次将它们捉住,最后,为了阻止它们而采取了更为果断的措施。但在鸽子的栖息过程中,它们已经在天线上涂抹了一层被彭齐亚斯精确地称为“一种白色的介电物质”的东西,而这种物质在室温下有可能成为电噪声的一种来源。1965年初,得以打开天线,清除杂物,但这些措施及所有努力仅仅使所观测到的噪声级降低了一点点。不解之谜依然存在:微波噪声到底来自何方?

彭齐亚斯和威尔逊所掌握的一条数字数据,是他们所观测到的射电噪声的强度。描述这个强度时,他们使用了一种射电工程师常用的语言,但事实证明,在这种情况下,它却产生了意想不到的相关性。任何一种物体在高于绝对零度的温度条件下,都会释放射电噪声。这些射电噪声是由物体内部电子的热运动产生的。在一个四壁不透明的盒子里,任何规定波长上的射电噪声的强度都取决于墙壁温度--温度越高,静电干扰强度越大。因此,可以用“等效温度”一词来描述规定波长所观测到的射电噪声的强度。等效温度指盒子四壁的温度,在其中,射电噪声会达到观测强度。当然,射电望远镜不是温度计;它通过记录射电波在天线结构中导致的微小电流来测量射电波的强度。当一个射电天文学家说他已观测到某某等效温度下的射电噪声时,他的意思仅仅是说,这是为了获得射电噪声观测强度而不得不将天线置于其中的不透明盒子的温度,而天线是否在盒内,则是另外一回事了。

为了防止专家们提出反对意见,我需要说明的是,射电工程师经常根据所谓的天线温度来说明射电噪声的强度,天线温度与上述“等效温度”略有不同。关于彭齐亚斯和威尔逊所观测的波长和强度,这两个定义实际上是完全相同的。

彭齐亚斯和威尔逊发现,他们所接收到的射电噪声的等效温度约为绝对零度以上3.5℃(或更精确地说,为绝对零度以上2.5~4.5℃)。虽然有些温度根据摄氏温标进行测量,但它们却并非冰的溶点温度,而是指绝对零度,它们被称为“开氏温度”。因此,彭齐亚斯和威尔逊所观测到的射电噪声的“等效温度”为3.5开氏度,或简称为3.5K。尽管这个温度比预期的要高得多,但从绝对意义上来讲,仍然是非常低的,因此,彭齐亚斯和威尔逊在发表他们的发现结果之前曾考虑再三。当然,人们当时并没有马上意识到这是自发现红移以来最重要的宇宙学进展。

不久,由天文物理学家组成的“无形学院”便开始解释微波噪声之谜。彭齐亚斯碰巧因为一些其他事情给麻省理工学院的伯纳德·伯克打电话,他是一位射电天文学家。伯克刚从另一个同事--卡内基学院的肯·特纳--那里听到特纳从约翰·霍普金斯获悉的一个由P.J.E.皮布尔斯所作的讲话,他是一位来自普林斯顿的年轻理论家。在这次讲话中,皮布尔斯指出,应该存在一种早期宇宙残留的射电噪声背景,其当前的等效温度大致为10K。伯克当时已经知道彭齐亚斯正在使用贝尔实验室号角状天线测量射电噪声温度,因此,他在电话中问到彭齐亚斯测量的进展情况。彭齐亚斯告诉他,测量进展顺利,但对于某些测量结果,他还没有弄明白。伯克建议说,这位来自普林斯顿的物理学家的想法也许对他的天线所接收的东西能提出一些有趣的看法。

皮布尔斯在他的谈话中,以及在1965年3月撰写的一个预印本中提出,早期宇宙中有可能存在辐射。“辐射”当然是一个广义词,它包括所有波长的电磁波--不仅包括射电波,还包括红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。伽马射线是一种波长极短的辐射(参见书后附录图表)。它们之间没有明显区分,随着波长的变化,一种辐射逐渐与另一种辐射融为一体。皮布尔斯指出,如果在宇宙形成的最初几分钟不存在一个强大的辐射背景,那核反应的进行就会非常迅速,很大一部分氢就会被“烹饪”成较重的元素,这与当前宇宙中大约3/4是氢的事实相互矛盾。只有在宇宙充满辐射的情况下,才能阻止这种迅速的核烹饪,因为在巨大的等效温度条件下,在极短波长上,辐射可将核炸开,其爆炸速度如同其形成速度一样快。

我们将会看到,这种辐射在随后的宇宙膨胀过程中生存了下来,但在宇宙膨胀过程中,其等效温度仍将不断下降,与宇宙规模成反比(正如我们将要看到的那样,这实际上是在第2章中提到的一种红移效应)。因此,当前宇宙也应充满辐射,但其等效温度要比宇宙最初几分钟的等效温度低得多。皮布尔斯估计,为了确保辐射背景能够使在宇宙最初几分钟所产生的核和较重元素处于已知范围内,辐射背景的强度应非常强大,使其当前温度至少达到10K。

10K这一数值估计得多少有些高,很快,皮布尔斯和其他人便用更准确的数值取代了这个计算结果,这一点将在第5章中进行论述。实际上,皮布尔斯的预印本从未以原始形式发表过。然而,这个结论还是非常正确的,根据氢的观测丰度,我们可以推断,宇宙在最初几分钟一定充满了数量巨大的辐射,这些辐射可以阻止过多的较重元素形成;从那时开始,宇宙的膨胀便使其等效温度降低至几开氏度,从而形成了目前的射电噪声背景,它们均匀地来自所有方向。这好像立即成为了对彭齐亚斯和威尔逊的发现的理所当然的解释。因此,从某种意义上讲,置于霍尔姆德尔的天线的确是在一个盒子中--这个盒子就是整个宇宙。然而,天线所记录的等效温度并非是当前宇宙的温度,而是宇宙很久之前的温度,其温度降低与那时起开始的宇宙巨大膨胀成正比。

皮布尔斯所做的工作仅仅是一系列大量类似的宇宙猜测中最晚作出的。实际上,在20世纪40年代末,乔治·伽莫夫及其合作者,拉尔夫·阿尔弗和罗伯特·赫尔曼就已提出关于核合成的“大爆炸”理论,1948年,阿尔弗和赫尔曼使用“大爆炸”理论进行预测,认为存在一个辐射背景,其等效温度约为5K。1964年,俄罗斯的亚·B.泽利多维奇,英国的弗雷德·霍伊尔和R.J.泰勒又分别得出类似的计算结果。最初,贝尔实验室和普林斯顿的小组并不知道这些早期工作成果,也没有对辐射背景的实际发现产生影响,所以我们将在第6章中再来详细讨论。在第6章中,还将讨论一个令人费解的历史问题,即这些早期理论工作为什么没有引起人们研究宇宙微波背景的兴趣。

受普林斯顿资深实验物理学家罗伯特·H.迪克的思想影响,皮布尔斯在1965年计算得出这个结果(除此之外,迪克还发明了射电天文学家所使用的若干关键微波技术)。在1964年的某个时候,迪克开始思考在宇宙温度高且密度大的早期阶段,是否残留了某些可观测的辐射。迪克是根据宇宙的“振荡”理论提出这个猜测的,我们将在的最后一章对这个理论进行论述。显然,他对这个辐射的温度不抱任何明确期望,但他仍对一种实质性观点表示赞赏,即还是有东西值得研究。迪克向P.G.罗尔和D.T.威尔金森建议,他们一起研究微波辐射背景,并着手在普林斯顿和帕洛玛物理试验室的楼顶上设定一个小型低噪声天线(在这里无须使用大型射电望远镜,因为辐射来自所有方向,因此,安装一个针对性更强的天线,没有任何好处)。

在迪克、罗尔和威尔金森完成测量工作之前,迪克接到了彭齐亚斯的电话,当时,彭齐亚斯刚刚从伯克那里听说了皮布尔斯的工作。他们决定在《天文物理杂志》上发表两篇姊妹文章。在文章中,彭齐亚斯和威尔逊将说明他们的观测结果,迪克、皮布尔斯、罗尔和威尔金森将作出宇宙学解释。彭齐亚斯和威尔逊在当时仍非常谨慎,给他们的论文起了一个很适中的标题,即“在4.080Mc/s上对过量天线温度的测量”(天线调到的频率为4.080Mc/s或4.080亿周/s,相当于7.35cm的波长)。他们仅宣布说:“对有效天顶噪声温度的测量……已得出一个数值,该数值比预期值高大约3.5K。”他们避免提及宇宙学,仅指出“关于观测到的过量噪声温度的可能解释,可参考迪克、皮布尔斯、罗尔和威尔金森在本期的姊妹文章中所作的解释。”

彭齐亚斯和威尔逊发现的微波辐射真是宇宙初期残留下来的吗?在我们进一步思考自1965年以来为解决这个问题所进行的实验之前,应首先明确我们在理论上的设想:如果目前的宇宙学思想正确,那么,充满宇宙的辐射的基本特性是什么?这个问题让我们开始思考,随着宇宙的膨胀,辐射发生了什么--不仅是在发生核合成时,在最初三分钟结束时,还包括自那时起已消逝的10亿年间。

如果我们现在放弃一直使用的关于电磁波辐射的传统描述,转而采纳更为现代的“量子”观点,对我们来说是大有裨益的。“量子”观点认为,辐射是由称为“光子”的粒子组成的。一个普通的光波包括大量一起传播的光子,但如果我们想要准确测量波列所携带的能量,会发现,它总是一定量的倍数,被称为单个光子的能量。正如我们将要看到的那样,光子能量通常都非常小,因此,从大多数使用目的上来说,似乎电磁波可以有任何能量。然而,辐射与原子或原子核之间的相互作用,通常是一次一个光子,在研究这种过程时,我们需要采纳光子而不是波的描述方法。光子为零质量和零电负荷,但它们却是实实在在的--每个光子都携带一定的能量和动量,有的甚至还围绕其运动方向作一定的自旋。

图3.1 霍尔姆德尔的射电望远镜

阿诺·彭齐亚斯(右)和罗伯特·W.威尔逊(左)以及他们在1964-1965年期间,发现3K宇宙微波辐射背景时所使用的20英尺号角状天线。这台望远镜现置于贝尔电话实验室的所在地--新泽西州的霍尔姆德尔(贝尔电话实验室照片,见图3.1)。

图3.2 霍尔姆德尔的射电望远镜内部

如图3.2所示,彭齐亚斯正在轻拍霍尔姆德尔的20英尺号角状天线的结合处,而威尔逊正在一旁观看。为了消除天线结构中有可能造成1964-1965年所观测到的3K微波静电的任何可能的电噪声来源,他们做了很多努力,这只是其中的一部分工作。所有这些努力都只能在很小的程度上降低所观测到的微波噪声强度,这不可避免地导致一个结论,即微波辐射的确来自宇宙(贝尔电话实验室照片)。

图3.3 普林斯顿射电天线

如图3.3所示,这是在普林斯顿最初进行实验的情形,人们试图通过这个实验寻找关于宇宙辐射背景的证据。小型号角状天线朝向天空,置于木质平台之上。在照片中,威尔金森站在天线下方稍靠右的位置;罗尔则站在天线下方,整个人几乎被设备完全遮掩。照片中还有一个闪闪发光的,顶部是圆锥形的圆柱体,这是用来维持液体氦参照源的低温设备的一部分。液体氦参照源的辐射可与来自天空的辐射进行对比。这个实验证明,在比彭齐亚斯和威尔逊所使用的波长还短的波长上存在3K辐射背景(普林斯顿大学照片)。

图3.4 用13英尺光谱仪制作的太阳光谱

太阳光谱:这幅照片显示了来自太阳的光,它被一个13英尺聚焦光谱仪分割成了各种波长。平均来说,不同波长上的强度与在5800K温度条件下的任何完全不透明(或“黑色”)物体所释放的强度大致相同。然而,光谱中的垂直黑色“夫琅和费”线说明,来自太阳表面的光正被一个相对凉爽的,部分透明的外部区域所吸收,这个区域被称为反变层。每条黑线都是由在特定波长上的光选择吸收造成的;线越黑,吸收强度越大。上述光谱中的波长显示单位为埃(10-8 cm)。大多数这样的线都是由特定元素,如钙(Ca)、铁(Fe)、氢(H)、镁(M)和钠(Na),对光的吸收造成的。部分地通过研究这种吸收线,我们可以预估宇宙中各种化学元素的丰度。据观测,遥远星系光谱中相对应的吸收线从通常位置朝着较长波长位置移动;正是通过这种红移,我们推断出,宇宙正在膨胀(海耳天文台照片)。

当单个光子在宇宙中传播时,会发生什么?从目前的宇宙情形看,不会发生太多事情。从大约100亿光年远的物体上发出的光传播到我们这里,似乎没有任何问题。因此,无论星系际空间存在何种物质,它都必须足够透明,这样,光子才能跨越宇宙一段相当长的时间,而没有被驱散或吸收。

然而,遥远星系的红移告诉我们,宇宙正在膨胀,因此,宇宙组成成分的压缩程度在过去一定比现在要大得多。通常情况下,当液体被压缩时,其温度会升高,因此,我们还可以推断,在过去,宇宙物质的温度一定比现在要高得多。事实上,我们相信,曾经有一段时间(正如我们会看到的那样,这段时间自宇宙形成后可能持续了700000年),宇宙组成成分的温度非常高,密度非常大,但还未凝聚成恒星和星系,甚至原子仍处于分裂状态,其成分表现为组分核和电子。

在这些不利条件下,光子不能像在当前的宇宙中那样,不受阻碍地传播到很远的距离。光子在传播过程中会遇到大量的自由电子,自由电子可以有效驱散或吸收光子。如果光子被电子驱散,它通常会将少量能量给予电子,或从电子处获得少量能量,这取决于刚开始的时候,光子能量是否大于电子能量。在光子被吸收或其能量发生明显变化之前,能够传播的“平均自由时间”比宇宙膨胀特征时间短。其他粒子,如电子和原子核相对应的平均自由时间甚至更短。因此,尽管从某种程度上来说,宇宙最初正迅速膨胀,但对于单个光子、电子或核来说,膨胀所使用的时间已经足够长了,随着宇宙的膨胀,每个粒子都被多次驱散、吸收或再释放。

在任何这种类型的系统中,单个粒子都有时间发生多次相互作用。这样的系统都有可能达到一种平衡状态。大量具备这种特性(位置、能量、速度、自旋等)的粒子在一定范围内都会达到一个数值,这样,每秒撞出射幅的粒子与每秒撞入射幅的粒子数量相同。因此,这样一个系统的特性不会由任何初始状态决定,而是由保持平衡的要求决定。当然,在这里,“平衡”并不意味着粒子被冻结--每个粒子都连续不断地受到相邻粒子的碰撞。相反,平衡是统计意义上的平衡--这是粒子在位置、能量等方面的分布方式,这种方式不会改变,或者变化得非常缓慢。

这种统计学意义上的平衡通常被称为“热平衡”,因此,这种系统的平衡状态通常都有一个特点,即整个系统内的温度是一定的。实际上,严格地讲,只有在热平衡状态下,才能准确地确定温度。“统计力学”是理论物理的一个强大而深奥的分支,它提供了一种能够计算热平衡状态下任何系统特性的数学工具。

热平衡的运行方式与价格机制在古典经济学中的运行方式相似。如果求大于供,货物价格就会上涨,从而抑制有效需求,并促进产量的提高。如果供大于求,货物价格就会下降,从而提高有效需求,并抑制进一步的生产。无论上述哪一种情况,供求都会趋于平衡。同样,如果在某个特定范围内,具有能量、速度等的粒子过多或过少,那么,它们离开这个范围的速度就会比进入这个范围的速度大或小,直到实现平衡。

当然,价格机制的运行方式并不总是与古典经济学所预期的运行方式一致,但这一类比在这里同样适用--大多数真实世界中的物理系统与热平衡相去甚远。在恒星的中心位置,热平衡几近完美,因此,当我们预估那里的情形时,还可以稍有自信,但地球表面没有地方能够达到完美的热平衡状态,因此,我们无法确定明天是否会下雨。宇宙从未达到完美的热平衡状态,因为宇宙毕竟正在不断膨胀。然而,在宇宙早期,当单个粒子的驱散或吸收速度远远快于宇宙的膨胀速度时,我们还可以认为,宇宙在“缓慢地”从一个几近完美的热平衡状态向另一种状态演化。

宇宙曾经有过一个热平衡状态,这一点对于的论证至关重要。根据统计力学的结论,在热平衡状态下,一旦我们规定了系统的温度和一些守恒量(在第4章中将进行详细论述)的密度,那就可以完全确定任何系统的特性。比如,宇宙保存下来的关于初始状态的线索非常有限。如果想重新构建宇宙的起源,那么,这会令人感到非常遗憾,但它仍提供了一种补偿,即我们可以推断自宇宙起源之后的事件进程,而不必随心所欲地去猜想。

我们已经看到,彭齐亚斯和威尔逊所发现的微波辐射被认为是宇宙在热平衡状态时残留下来的。因此,为了弄清我们所观测到的微波辐射背景的特性,必须要提出以下问题:与物质有着热平衡状态关系的辐射的基本特性是什么?

正巧,这也是历史上导致量子理论及关于光子辐射解释的问题。到19世纪90年代,已得知与物质处于热平衡状态的辐射的特性仅仅取决于温度。更为准确地说,在特定的波长范围内,这种辐射每单位体积能量的数量是通过一个通用公式计算得出的,这个通用公式仅仅包括波长和温度。另外,还可用这个公式计算得出在四壁不透明的盒子内的辐射数量,因此,射电天文学家可以使用这个公式,根据“等效温度”,说明他所观测到的射电噪声强度。实质上,这个公式还可以计算完全性吸收表面在任何波长上每秒和每平方厘米所释放的辐射数量,因此,这种类型的辐射通常被称为“黑体辐射”。也就是说,黑体辐射的特点是能量随波长的确切分布可以通过一个通用公式计算得出,而这个公式仅由温度决定。19世纪90年代,理论物理学家所面临的最棘手的问题就是找到这一公式。

在19世纪即将结束的最后几周,马克斯·卡尔·恩内斯特·路德维希·普朗克找出了黑体辐射的正确公式。关于普朗克结果的准确形式如图3.5所示,它表示的是所观测到的宇宙微波噪声3K的特定温度。普朗克公式定性总结如下:在一个充满黑体辐射的盒子内,在任何波长范围内的能量都随着波长的增加而急速上升,达到最大值后,又急速下降。“普朗克分布”是通用的,它不受与辐射发生相互作用的物质的性质影响,仅由温度决定。就像今天的用法一样“黑体辐射”指随着波长的能量分布,与普朗克公式相符合的任何辐射,不论这个辐射是否真的是由一个黑色的物体所释放。因此,至少在开始时第100万年左右的时间里,宇宙一定是充满黑体辐射的,其温度等于宇宙物质成分的温度。

图3.5 普朗克分布

温度为3K的黑体辐射的每单位波长范围内的能量密度是作为波长函数来表示的(如果温度比3K高出f 倍,则仅需将波长减少为1/f, 将能量密度增加为f 5 )。上方曲线的直线部分用“雷利-琼斯区域”作了近似描述;除了黑体辐射外,在大多数情况下,都有可能出现这一斜度的线。左侧的陡降是由辐射的量子性质造成的,这也是黑体辐射的一个特性。标有“星系辐射”的线说明从我们的星系产生的射电噪声的强度(箭头说明彭齐亚斯和威尔逊最初测量的波长,在这一波长上,可以根据星际氰的第一个激发转动态的吸收测量结果推断得出辐射温度)。

普朗克计算结果的重要性,远远超出了黑体辐射的问题范围,因此他在其中引入了一种新的思想,即能量是以块或“量子”形式出现的。最初,普朗克只考虑了与辐射处于热平衡状态的物质能量的量子化问题,但几年后,爱因斯坦指出,辐射本身也是以量子的形式出现的,这些量子后来被称为光子。在20世纪20年代,这些研究进展最终导致了科学史上最伟大的知识革命之一,用一种全新的语言,即量子力学取代古典力学。

在中,我们无法过多涉及量子力学的内容。然而,这可以帮助我们理解宇宙膨胀中的辐射行为,从光子的角度窥探辐射如何导致普朗克分布的基本特征。

黑体辐射的能量密度在极大波长的情况下出现降低的原因很简单:我们很难将辐射纳入尺寸小于波长的任何体积。这一点,在量子理论产生之前,仅根据以前的辐射波理论,也可以理解(人们也是这样理解的)这一点。

另一方面,黑体辐射的能量密度在极短波长情况下也有可能降低,这就无法用非量子辐射的描述来理解了。众所周知,统计力学有一个结论,即在任何规定的温度下,都很难产生能量大于规定数量,且与温度成正比的任何类型的粒子、波或其他激发。然而,如果辐射子波可以有任意小的能量,那么,就不会有任何东西能够限制极短波长上的黑体辐射的总数量。这不仅与实验结果自相矛盾--还会导致灾难性后果,黑体辐射的总能量将变得无穷尽!唯一的解决方法是,假设能量以块或“量子”的形式出现,每块的能量数量随着波长的减少而增加,这样,在任何规定温度下,在任何短波长上的辐射都会非常少,因为块有极高的能量。在爱因斯坦这个假设的最终公式中,任何光子的能量都与波长成反比;在任何特定的温度下,黑体辐射所包括的含有极大能量的光子极少,因此,它所包括的有着极短波长的光子也极少,这就说明了普朗克分布在短波长上减少的原因。

具体地讲,波长为1cm的光子的能量为0.000124eV,波长越短,能量越大。电子伏是一种方便的能量单位,等于一个电子在通过一个1V电压降时所获得的能量。比如,一个普通的1.5V的闪光灯电池,推动每个电子通过电灯丝时所消耗的电子伏为1.5eV(根据能量米制单位,一电子伏为1.602X10-12 eg(尔格)或1.602X10-19 J)。根据爱因斯坦规则,在彭齐亚斯和威尔逊所调到的7.35cm微波波长上的一个光子的能量为0.000124eV除以7.35得出的数值,或0.000017eV。另一方面,可见光的典型光子的波长约为两万分之一厘米(2X10-4 cm),因此其能量应为0.000124eV乘以20000得出的数值,或约为2.5eV。无论在何种情况下,一个光子的能量从宏观角度来说是非常小的,这也是为什么看起来光子是混合在一起后才形成连续辐射流的。

顺便提一下,化学反应能量的能量级通常为每个原子或每个电子携带一电子伏。例如,从一个氢原子中剥离出其中的电子共需13.6eV,但这只是异常强烈的化学事件。蕴藏在阳光中的光子能量的能量级也有大约1eV,这一事实对我们至关重要;正是这个它确保这些光子能够产生对生命所不可或缺的化学反应,如光合作用。核反应能量的能量级通常为每原子核100万eV,因此,一磅铀的爆炸能量大致相当于100万磅TNT的爆炸能量。

光子的这种情形让我们很容易就能理解黑体辐射的主要定性特性。首先,统计力学原则告诉我们,典型光子能量与温度成正比,而爱因斯坦的规则告诉我们,任何光子的波长均与光子能量成反比。因此,综合这两个规则可以得出,黑体辐射的光子的典型波长与温度成反比。从量上说,在其附近聚集着黑体辐射的大部分能量的典型波长,在1K温度条件下,其典型波长为0.29cm,温度越高,波长越短。

例如,位于一个温度为300K(=27℃)的普通“室”内的不透明物体所释放的黑体辐射的典型波长,为0.29cm除以300得出的数值,或约10-3 cm。这属于红外辐射的范围,其波长太长,已经超出了我们的肉眼所能观测到的范围。另一方面,太阳表面温度约为5800K,因此,太阳所释放的光的峰值波长,大约为0.29cm除以5800得出的数值,也就是大约为50万分之一厘米(5X10-5 cm),或相当于约5000埃(1埃为一亿分之一厘米或10-8 cm)。正如之前所涉及的那样,这正处于我们经过演化之后的肉眼能够观测到的波长范围,被称为“可见”波长。这些波长极短,直到19世纪初,人们才发现光具有波的性质;只有当我们研究通过非常小的孔的光时,才能发现波传播所特有的一些现象,如衍射。

我们还发现,较长波长上的黑体辐射能量密度减少,是因为我们很难将辐射纳入尺寸小于波长的任何体积。实际上,黑体辐射中两个光子之间的平均距离大致等于典型光子波长。但我们发现,这个典型波长与温度成反比,因此,两个光子之间的平均距离也与温度成反比。在固定体积内的任何类型的物体数量都与其平均间隔的立方成反比,因此,黑体辐射的规则是,在规定体积内的光子数量与温度的立方成正比。

将这些信息综合起来,即可得出关于黑体辐射能量数量的某些结论。每升的能量,或“能量密度”就是每升的光子数量乘以每个光子的平均能量得出的数值。但我们已经发现,每升的光子数量与温度的立方成正比,而平均光子能量仅与温度成正比。因此,黑体辐射中每升的能量与温度的立方乘以温度成正比,换句话说,与温度的四次方成正比。从量上说,在1K温度条件下,黑体辐射的能量密度为每升4.72eV,而在10K温度条件下,黑体辐射的能量密度为每升47200eV,以此类推(这被称为斯蒂芬-玻尔兹曼定律)。如果彭齐亚斯和威尔逊所发现的微波噪声真的是在3K温度条件下的黑体辐射,那么,其能量密度一定是每升4.72eV乘以3的四次方得出的数值,或大约为每升380eV。当温度升高1000倍时,能量密度增大1万亿(1012 )倍。

现在,可以回到古老的微波辐射的起源了。我们已经看到,宇宙一定曾经历过一段时期,在那时,宇宙温度非常高,密度大,原子被分解成了核和电子,而自由电子对光子的散射还保持着物质和辐射之间的热平衡。随着时间的推移,宇宙开始膨胀,逐渐冷却,最终温度降到极低(约3000K),使核和电子结合成原子(在天文物理文献中,通常被称为“再结合”,这是个不太恰当的说法,因为在当时,核和电子从未在过去的宇宙史上结合成原子)。自由电子的突然消失打破了辐射和物质之间的热联系,此后,辐射继续自由地膨胀着。

当这一切发生时,各个波长的辐射中的能量由热平衡的状况决定,因此,当温度等于物质温度,即约3000K时,可以根据普朗克黑体公式计算得出各个波长的辐射中的能量。特别是,典型光子波长约为1μm(1X104 cm,或10000埃),两个光子之间的平均距离大致等于典型波长。

自那时起,光子发生了什么?单个光子不会被创造或毁灭,因此,两个光子之间的平均距离仅与宇宙规模成正比,即与两个典型星系之间的平均距离成正比。但我们在第2章看到,宇宙红移效应是随着宇宙膨胀,将所有光线的波长“拉长”;因此,任何单个光子的波长也仅与宇宙规模成正比。光子之间的间隔仍保持着约一个典型波长的距离,如黑体辐射那样。按此推理,从量上说,随着宇宙的膨胀,充满宇宙的辐射仍可继续使用普朗克黑体公式精确地进行描述,即使它不再与物质保持着热平衡(参见书后数学注释4 )。黑体辐射的温度与典型波长成反比,因此,它会随着宇宙的膨胀而降低,与宇宙的规模成反比。

例如,彭齐亚斯和威尔逊发现,他们所发现的微波静电干扰强度大致相当于3K的温度。如果温度足够高(3000K),能够使物质和辐射一直保持在热平衡状态,确保宇宙以1000的系数膨胀,那么,这恰好是我们所期望的结果。如果这种解释正确,那么,3K的射电静电干扰是迄今为止天文学家所接收到的最古老的信号,它们的发射时间比我们所观测到的最遥远星系的光还要早得多。

但彭齐亚斯和威尔逊所测量的仅仅是一个波长,即7.35cm波长上的宇宙射电静电干扰的强度。因此,当务之急是确定能否使用普朗克黑体公式描述波长辐射能量的分布,如果这的确是辐射和宇宙物质处于热平衡状态时的某个时期残留下来的古老红移辐射,那是可以这样描述的。在这种情况下,根据所观测到的射电噪声强度与普朗克公式的比较结果计算得出的“等效温度”,在所有波长上的数值都应等于彭齐亚斯和威尔逊所研究的在7.35cm波长上的数值。

正如看到的那样,当彭齐亚斯和威尔逊有了这样的发现时,另一个旨在探索宇宙微波辐射背景的努力已在新泽西州展开。在贝尔实验室和普林斯顿小组发表姊妹篇论文后不久,罗尔和威尔金森也宣布了自己的成果:在3.2cm波长上的辐射背景的等效温度处于2.5~3.5K。也就是说,在实验误差范围内,在3.2cm波长上的宇宙静电干扰强度大于在7.3cm波长上的强度,其比率恰好是使用普朗克公式描述辐射时所得出的比率。

自1965年以来,射电天文学家多次测量古老的微波辐射强度,范围从73.5cm波长到0.33cm波长不等。每次的测量结果都与相对于波长的普朗克能量分布相一致,温度处于2.7~3K范围之内。

然而,在我们得出结论,即这的确是黑体辐射之前,应回忆一下“典型”波长,正是在“典型”波长上,普朗克分布达到最大值,即0.29cm除以开氏温度得出的数值,对于3K的温度来说,计算结果仅仅小于0.1cm。因此,所有微波测量都是在普朗克分布的最高值的长波上进行的。但我们也已经发现,在光谱范围内,能量密度随着波长的缩短而增加的原因恰好在于很难将大波长纳入小体积中,估计很多辐射场都是这样,包括不是在热平衡状态下所产生的辐射(射电天文学家将这部分光谱视为雷利-琼斯区域,因为首次对这部分光谱进行分析的是瑞利勋爵和詹姆斯·琼斯爵士)。为了证实我们所看到的的确是黑体辐射,我们必须超越普朗克分布的最高值,进入短波长区域,检查能量密度是否真的随着波长的缩短而降低,就像根据量子理论所得出的结论那样。当波长小于0.1cm时,我们实际上已超出了射电或微波天文学家所研究的领域,进入了红外天文学这一更新的学科。

遗憾的是,我们地球的空气在大于0.3cm的波长上几近透明,而在较短的波长上,透明度变得越来越小。坐落在地面上的任何一个射电天文台,甚至是坐落在高山上的射电天文台,要想能够在远小于0.3cm的波长上测量宇宙辐射背景,似乎都是不可能的。

奇怪的是,辐射背景的确是在较短波长上测量得出的,比本章迄今为止所讨论的任何天文观测都要早得多,而且是由一名光学而不是射电或红外天文学家测量的!在星座蛇夫座(“蛇夫星座”)中,有一个星际气体云,恰好位于地球和一个炽热但并不显眼的恒星,蛇夫ζ之间。蛇夫ζ的光谱中交叉着许多不常见的黑带,这说明贯穿于其间的气体正在一系列比较明显的波长上吸收光。在这些波长上,光子所具有的能量恰好是气体云分子诱发跃迁,使能量从低状态转变到高状态所需的能量(分子,就像原子一样,仅仅在特有的,或“量子化”的能量状态下存在)。因此,观测到黑带所出现的波长后,就有可能推断出这些分子的某些性质以及发现它们时所处的状态。

蛇夫ζ光谱中的其中一条吸收线处于3875埃(1厘米的百万分之38.75)的波长上,这说明在星际云中存在一种分子--氰(CN),它是由一个碳原子和一个氮原子组成的(严格地说,CN应被称作“基”,意思是在正常条件下,它能够迅速与其他原子结合成更稳定的分子,如毒物氰化酸(HCN)。在星际空间中,CN是非常稳定的)。1941年,W.S.亚当斯和A.麦凯勒发现这条吸收线实际上是分割开来的,它由3个分别在3874.608,3875.63和3873.998埃波长上的成分组成。这些吸收波长中的第一个相当于一种跃迁,在这个过程中,氰分子从最低能态(“基态”)提升到振动态,即使氰的温度为零,这种情形也有可能发生。然而,另外两种吸收线只有通过跃迁才能产生,在跃迁过程中,分子从刚刚高于基态的转动态提升到其他不同的振动态。因此,在星际云中,一定存在相当一部分处于这种转动态下的氰分子。麦凯勒根据基态和转动态之间的已知能量差异,以及所观测到的各种吸收线的相对强度,作出预估,认为氰正受到某些微扰的影响,这些微扰的有效温度约为2.3K,能够将氰分子提升到转动态。

当时,似乎没有任何理由将这个神秘的扰动与宇宙的起源联系起来,也没有引起很大的关注。然而,在1965年发现3K宇宙辐射背景之后,有人(乔治·菲尔德、I.S.什克洛夫斯基和N.J.沃尔夫)意识到,这个扰动恰恰就是1941年观测到的使蛇夫星座云中的氰分子转动的那种扰动。只有黑体光子的波长为0.263cm时,才能产生这种转动,这个波长比地面射电天文能够达到的任何波长都要短,但还不足以短到能够检测3K普朗克分布中小于0.1cm的波长的迅速减少。

自那时起,人们便开始研究由处于其他转动态下的氰分子激发而产生的其他吸收线,或处于各种转动态下的其他分子激发而产生的其他吸收线。1974年,人们观测到了星际氰的第二种转动态的吸收情况,由此作出预估,认为在0.132cm波长上的辐射强度同样也相当于大约3K的温度。然而,到目前为止,这种观测仅能够确定在小于0.1cm的波长上的辐射能量密度的上限。这些结果令人鼓舞,因为它们说明正如人们所预计的那样,如果这就是黑体辐射,那么,辐射能量密度的确是在某个大约0.1cm的波长上开始陡降的。然而,这些上限并不足以让我们确定这是否真的是黑体辐射,或是让我们确定一个精确的辐射温度。

能够解决这一问题的唯一一种可能方法是使用气球或火箭将红外接收器发射到地球大气上方。进行这些实验的难度是非常大的,一开始得出的结果也不一致,时而鼓舞了标准宇宙学支持者的士气,时而又助长了反对者的气焰。康内尔火箭小组发现,在短波上所发现的辐射要比普朗克黑体分布所预估的辐射大得多,而麻省理工学院气球小组得出的结果则大致与黑体辐射所预估的结果相一致。这两个小组都继续进行着各自的研究工作,到1972年,他们都发表了自己的研究成果,说明了温度接近3K的黑体分布。1976年,伯克利气球小组证实,辐射能量密度在0.06~0.25cm的短波范围内继续下降,下降方式与我们所预估的在0.1~3K温度范围内的下降方式相同。现在似乎可以确定的是,宇宙辐射背景的确是黑体辐射,其温度接近3K。

读者也许就这一点产生疑问,为什么不能在人造地球卫星内部安装红外设备,从而更为简便地解决这一问题,而非要花费大量的时间,在地球大气上方进行如此精确的测量呢?对于这个问题,我没有十足的把握来回答。通常人们的解释是,为了测量3K的辐射温度,必须使用液体氦(一种“冷负载”)来冷却设备,但人们却不具备使用地球卫星远程携带这种低温设备的技术。然而,人们不禁会想,这些真正的宇宙调查的确应该在空间预算中占据更大的份额。

当我们考虑宇宙辐射背景在方向和波长基础上的分布时,在地球大气上方进行观测的重要性似乎更大了。迄今为止,所有的观测结果都与完全各向同性,即独立于方向之外的一种辐射背景相一致。正如在第2章所提到的那样,这是赞同宇宙学原理最有利的论据之一。然而,人们很难将宇宙辐射背景特有的对方向的可能依赖性与仅仅由于受到地球大气效应影响而产生的对方向的可能依赖性区分开来;事实上,在测量辐射背景温度时,区分辐射背景与大气辐射的办法,是假设它是各向同性的。

使微波辐射背景对方向的依赖性成为如此具有吸引力的一个研究课题,是因为辐射强度可能并不完全是各向同性的。在释放辐射前或释放辐射后,宇宙实际的崎岖不平会导致强度有可能出现波动,方向也有可能会发生微小变化。例如,在初期形成阶段的星系有可能在空中表现为暖点,黑体温度比平均温度略高,跨度有可能为大于半分钟的弧。另外,在整个天空,辐射强度会发生微小的平缓变化,这是由地球在宇宙中的运动造成的。地球以30km/s的速度绕着太阳旋转,而太阳系则随着我们星系的旋转,以大约250km/s的速度旋转。没有人能够确定我们的星系相对于典型星系的宇宙分布速度,但根据假设,在某些方向上,它以每秒几百千米的速度运行。例如,如果我们假设相对于宇宙的平均物质,即相对于辐射背景,地球正以300km/s的速度运行,那来自地球运动方向之前或之后的辐射波长应相应的减少或增加,减少或增加比率为300km/s与光速之间的比率,或0.1%。因此,等效辐射温度应根据方向发生平缓的变化,在地球运动的方向上应比平均值高0.1%左右,而在我们来的方向上应比平均值小0.1%左右。在过去的几年里,等效辐射温度任何方向依赖性的最佳上限恰好是0.1%左右,因此,我们实际上一直处于一种非常尴尬的境地,即几乎但又不完全可能测量出地球在宇宙中的运行速度。在能够通过沿地球轨道运行的卫星进行测量之前,这个问题似乎不太容易解决(在对作最后修正时,我收到了国家航空航天局的约翰·马瑟寄来的《宇宙背景探索卫星简讯》第一期。他宣布说,已经任命了一个6人科学家小组,它将在麻省理工学院的雷尼尔·韦斯领导下,研究从太空上对红外和微波辐射背景进行测量的问题)。

我们发现,宇宙微波辐射背景提供了强有力的证据,证明辐射和宇宙物质曾经处于热平衡状态。然而,我们还无法根据等效辐射温度特定的观测数值,即3K,得出更多关于宇宙学上的深刻见解。实际上,这个辐射温度能够帮助我们确定一个关键数字,我们在研究宇宙最初三分钟的历史时会需要它。

正如我们看到的那样,在任何特定温度下,每单位体积的光子数量与典型波长的立方成反比,因此,与温度的立方成正比。对恰好为1K的温度来说,每升的光子数量应为20282.9个,因此,对3K辐射背景来说,每升的光子数量约为550000个。然而,当前宇宙中的核粒子(中子和质子)密度为每千升0.03~6个粒子(上限为第2章所讨论的临界密度的两倍;下限是在可见星系上实际所观测到的密度的最低预估值)。因此,根据粒子密度的实际数值,当今宇宙每个核粒子的光子数量为1亿~200亿。

另外,在很长一段时间内,光子与核粒子的巨大比率都大致保持不变。在辐射自由膨胀期间(自温度降到大约3000K以下起),背景光子和核粒子既没有被创造,也没有被湮灭,因此,它们的比率大致保持不变。在第4章中我们会看到,甚至在很早的时候,当单个光子被创造和被湮灭时,这一比率也是大致不变的。

这是根据微波辐射背景的测量结果得出的最重要的量子结论--在我们能够追溯的宇宙史中,每个中子或光子所含的光子数量为1亿~200亿。为了避免不必要的模棱两可,我会在下面对这一数字进行四舍五入,为了更好地进行说明,假设在现在和过去,在宇宙的平均成分中,每个核粒子包含的光子数量恰好为10亿。

根据这一结论得出的一个非常重要的推论是,直到宇宙温度降低,使电子被俘获,并形成原子之前,物质向星系和恒星的分化是不可能开始的。为了确保引力能够将物质聚集成牛顿所遇见的分离碎片,那么,引力就需要克服物质压力及相关辐射压力。任何初生块内的引力都随块规模的增加而增加,而压力则不取决于规模;因此,在任何特定的密度和压力上,都有一个容易受引力聚集影响的最小质量;这个质量被称为“琼斯质量”,因为在1902年,第一次将它引入恒星形成理论的人是詹姆斯·琼斯爵士。事实证明,琼斯质量与压力的3.5次方成正比(参见书后数学注释5 )。就在电子刚刚被俘获,并形成原子之前,在大约3000K温度下,辐射压力巨大,琼斯质量也因此变得巨大,比大星系质量大100万倍左右。此时,星系甚至是星系团都还不够大,还都没有真正形成。然而不久之后,电子就与核结合成了原子;随着自由电子的消失,宇宙变得可为辐射穿透;因此,辐射压力失去了作用。在特定温度和密度上,物质或辐射压力分别与粒子或光子成正比,因此,当辐射压力失去作用时,总有效压力降低了大约10亿倍。琼斯质量则降低了这一系数的3.5次方,为一个星系质量的大约100万分之一。那时起,仅物质一方的压力就变得非常微弱,无法阻止物质聚集成我们现在从空中所看到的星系。

但这并不是说,我们已真正理解星系形成的过程。星系形成理论是天文物理学中最重要的未决问题之一,在今天,这个问题也远没有得到解决。但这又是另一回事了。对于我们来说,重点在于早期宇宙中,当温度高于3000K时,宇宙不是由我们今天在空中所看到的星系和恒星组成,在当时,宇宙仅仅由一种电离化的、未分化的物质和辐射场组成。

根据光子与核粒子之间的巨大比率得出的另外一个重要推论是,过去一定有一个时期,相对来说也不是很早,辐射能量大于宇宙物质所含能量。爱因斯坦公式E=mc2 规定了核粒子质量中的能量,大约为9.39亿eV。在3K黑体辐射下,一个光子的平均能量要小得多,约为0.0007eV,这样即使每个中子或质子对应10亿个光子,当前宇宙大部分能量的表现形式也会是物质,而非辐射。然而,在更早时温度更高,因此,每个光子的能量更大,而每个中子或质子质量的能量却一直保持不变。当每个核粒子对应10亿个光子时,为了使辐射能量大于物质能量,则仅需确保黑体光子的平均能量超过核粒子质量能量的大约10亿分之一,或大约1eV。当温度比当前温度高大约1300倍或大约4000K时,情况即是如此。该温度标志着从“以辐射为主导的”时代过渡到当前“以物质为主导的”时代。在“以辐射为主导的”时代,宇宙中的大部分能量都表现为辐射,而在“以物质为主导的”时代,大部分能量存在于核粒子的质量中。

引人注目的是,从以辐射为主导的宇宙到以物质为主导的宇宙的过渡,几乎与在大约3000K下,宇宙成分变得可为辐射穿透这一现象同时发生。尽管一直有人对此提出各种有趣的建议,但没有人能够弄清到底为什么会这样。我们也无法真正弄清到底是哪种过渡先发生的:如果现在每个核粒子对应100亿个光子,那在温度降到400K之前,在宇宙成分变得透明之后许久,辐射仍会继续超过物质,占主导地位。

这些不确定性不会影响我们对早期宇宙的讨论。对我们来说,重点是在宇宙成分变得透明之前的任何时间,都可以认为宇宙主要是由辐射组成的,宇宙中仅含有少量物质杂质。当宇宙膨胀时,光子波长开始向红端移动,使核粒子和电子这些杂质发展成为当前宇宙的恒星、岩石和生命体,在这个过程中,早期宇宙中辐射的巨大能量密度也随之消失。