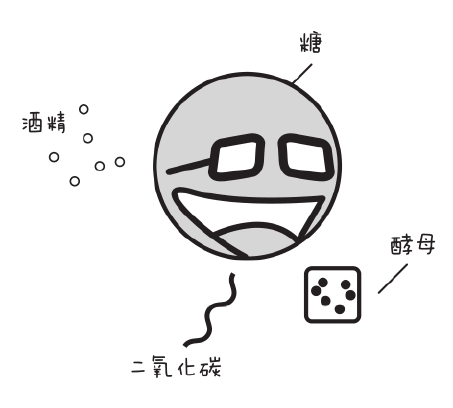

在人们看来,所有的气泡都极其短命,破灭更是一眨眼的事儿。啤酒和香槟的气泡都含有压缩二氧化碳气体,在它们被发酵的过程中,酵母菌分解糖类,所产生的主要物质中就有酒精与二氧化碳。二氧化碳一经产生,便溶解在啤酒或香槟中,随着瓶子被封口,它们也陷在了当中。少数二氧化碳气聚集到瓶盖下的空间里,多数则保持溶解状态。只要瓶盖或瓶塞不开启,它们就保持着平衡,不会形成气泡。而当瓶封开启,瓶内气压骤降,平衡被打破,酒液中的二氧化碳便冲出酒瓶。它们最有效的逃逸之术便是形成气泡。从化学角度讲,气泡的形成与逃逸需要在玻璃内壁存在“成核位”,即气泡攀附与生长的地方。过去常认为那多是玻璃表面的瑕疵,而后来的研究表明,它们更像是一些细小的游离纤维素,来自空气或衣物,掉落进玻璃瓶中。

即使有成核位,形成气泡依然是件棘手的事情。瓶盖开启后,二氧化碳分子冲向每个成核位,在气泡生成之初,其直径仅有十万分之一英寸,而随着更多二氧化碳分子聚集到一处,尺寸达到了临界值,浮力大为增加,开始随着气泡一起上浮。在每个气泡上浮过程中,本身便成了成核位,于是越来越多的二氧化碳聚集了过来。这样,当气泡越升越快浮到液体表面时,它较原始尺寸已膨胀了数万倍。

气泡上浮到液面后,大半仍没于液体里,只有小部分暴露到空气中。暴露的部分开始风干,泡沫逐渐变得极其脆弱,哪怕瓶子稍微倾斜,或是空气一丝的抖动,都会令其破裂。一旦某个气泡破裂,冲击波会在啤酒或香槟中引发高速喷流,从液面向上迸发,引得数以百计的气泡加入共鸣,砰砰声、咝咝声不绝于耳,俨然是酒水演绎的微型焰火表演。当你呷上一口,些许飞舞的泡泡残沫携着饮料的芳香进入你的鼻腔,泡沫破裂得愈甚,芳香愈加浓郁。

试试看:开启一瓶啤酒或香槟,观察一连串的泡泡浮向液面,你会发现气泡距离液面越近它们之间的距离便越大。那是因为气泡聚集的二氧化碳越多,浮力便越大,上浮的速度也越快。

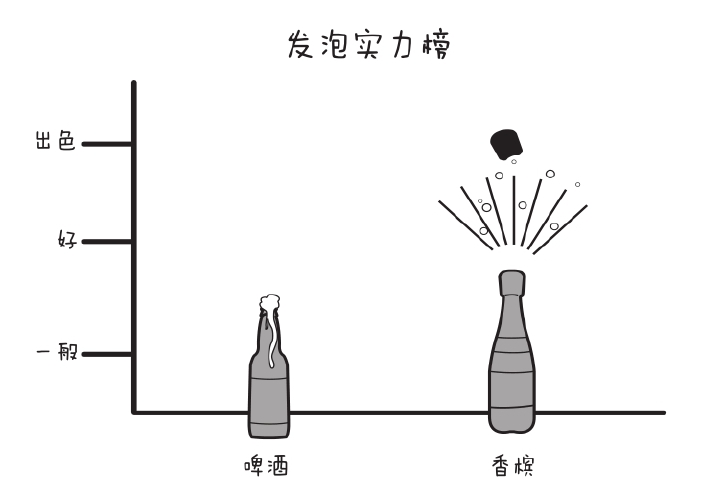

香槟中的气泡与啤酒中的有很多差别。其一,一瓶香槟所含的二氧化碳为啤酒的三四倍;其二,香槟中一个气泡成核位每秒可产生30个气泡,大体是啤酒的三倍。这解释了为何庆功时要使用香槟:香槟中气泡生长更快,酒瓶也更大,气泡的浓度要高很多,喷发的速率比啤酒快上百倍,酒瓶砰然开启时自然会带来更大的乐趣。

啤酒和香槟都是成分复杂的混合物,内中某些化学成分可以吸附在气泡表面,这点啤酒比香槟更为突出。啤酒中的一些物质,比如啤酒花中的大分子量蛋白及异葎草酮,起稳定气泡的作用,减缓上浮速度,使气泡不易破裂。

当啤酒气泡触及表面后,彼此并不分开,反而粘合到一起,形成一层“啤酒泡沫”。香槟则很不同,其中的稳定物质较少,气泡上升得很快,基本上一触及液面就破裂了。

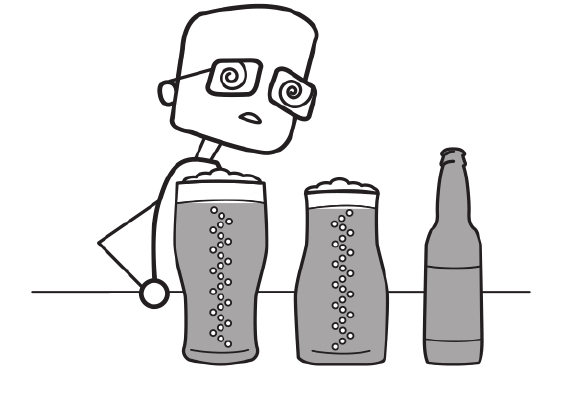

要讲最完美的啤酒泡沫,非吉尼斯啤酒莫属(声明一下,本人与其没有半分利益瓜葛)。一大杯吉尼斯啤酒,其泡沫格外细腻,也远比其他啤酒持久。秘密何在?吉尼斯啤酒除二氧化碳外还含有氮气,氮气泡与常规的二氧化碳气泡不同,它们体积更小,对浓密的泡沫有更好的支持,使得每一杯吉尼斯啤酒风韵独具。

在酒吧,吉尼斯啤酒的倒法颇为讲究,啤酒要加压强行通过一个瓷碟,瓷碟上布满细微的小孔,每孔的尺寸与最小的啤酒气泡相当。但当吉尼斯开始销售听装啤酒时,如何模拟原先的条件变得非常棘手,氮气不易溶于啤酒,因而灌装时注入的大量气体悬浮在瓶罐的顶端空隙中,一旦酒瓶开启便马上散逸。没了氮气,那个标志性的吉尼斯啤酒泡沫就不复存在了。

为了解决这个问题,吉尼斯啤酒罐中加装了一个装置,一个充满氮气与二氧化碳气的小球。只要啤酒罐封着口,该装置便处于原状,一旦瓶罐开启,压力的变化会令装置释放其中的混合气体,一股氮气流喷涌而出,搅动啤酒生成细腻持久的泡沫。

吉尼斯啤酒还有一个有趣的特色:如果你仔细观察杯中的啤酒,会看到气泡串是在下沉,而非通常的上升。这很怪异,因为气泡受到了浮力理应上升。吉尼斯啤酒之所以如此反常是由于它产生的气泡非常小,气泡越小受到的浮力也越小,便越容易受到其他力的影响。这种其他力便是酒杯中部的上升液流,当二氧化碳气泡从杯底升起时,会拽着旁边的液体一道上行。有上升的必会有下沉的液流,否则啤酒就都浮出酒杯了!

在传统的啤酒杯中,二氧化碳从杯子中心向上逸出,由于氮气泡过于细弱而被推到了外围,随着下降的液流顺着杯壁下沉。有研究者做过一个很有趣的实验,他们采用了一种肚大口小的酒杯,与传统啤酒杯的造型完全相反,杯中酒液的流向也因而反转了。将吉尼斯啤酒倒入这种酒杯中,中心部的气泡向下沉,而杯壁气泡则向上升起。实验者因而得出结论:实验所用的酒杯底部更粗并呈收口状,二氧化碳气泡自底部升起,上升途中遇到了瓶壁,被挤到了一块,只留下瓶子中央的空隙供氮气泡下降。

如果你想自己试一下这些实验,吉尼斯黑啤是最好的实验材料,因为下降的气泡被黑色的啤酒映衬得格外醒目,非常易于观察。不过要记住,如果玻璃杯倾斜的话,就会干扰到气泡的显示效果。